-

Un soir d'automne, alors que j'osai encore une fois l'appeler, Isabelle résista et me demanda de la laisser en paix. Je tentai de l'oublier et tout au long de jours, je regrettai, malgré moi, nos rencontres. Les mois passèrent. Une nuit pourtant, ce fut elle qui me téléphona. elle était en pleurs, submergée par un désarroi d'enfant. J'essayai de la raisonner mais je ne lui proposai pas de venir. C'était cela, je le savais, qui pouvait la consoler. Je ne dis rien. Quelques jours plus tard, inquiet ou plus vraisemblablement honteux de ma conduite, je lui téléphonai. Les choses se passèrent comme à l'accoutumée. Je fis en sorte que ce fût Isabelle qui proposa une rencontre et je lui rappelai qu'elle risquait d'en souffrir. Elle promit que non. Nous décidâmes du jour, le lieu était convenu d'avance. Elle revint. C'était un jour de décembre, ce fut la dernière fois que je la vis. Ce jour-là, elle découvrit, accroché à l'une de mes plantes, un « musa paradisiaca », un petit régime de bananes vertes. Le soleil du sud, qui pénétrait par les hautes fenêtres en surplomb du fleuve, transformait mon salon en serre tropicale. Elle trouva cela magique que des fruits tropicaux aient pu mûrir ici...

à suivre votre commentaire

votre commentaire

-

Au cours de nos brèves rencontres Isabelle me parlait de sa vie, j'apprenais de événements, des émotions qui la touchaient et ? malgré moi, elle me touchait. Elle me parlait de son père qui l'avait quitté très jeune pour partir rejoindre on ne sait quelle révolution à l'autre bout du monde et qui était revenu beaucoup plus tard. Elle me parlait des jours passés à consoler sa propre mère, effrayée de la vie tout à coup inutile. Elle me parlait de ses études inachevées et de son frère Sébastien, ingénieur en agronomie, qui tentait de remettre de l'ordre dans leur famille sans cesse au bord du désastre. Je l'écoutais et je la désirais voluptueusement. C'était irrésistible et charmant. Nous ne parlions jamais de ce désir-là, sexuel. Nous avions appris à rire de nos ébats amoureux, c'était un jeu entre nous de succomber à ce fatal désir. Qu'y pouvions-nous ? Notre désir bannissait les interdits, il nous tenait dans ses bras et nos bras n'en pouvaient plus de cette étreinte brûlante qui nous faisait chanceler, défiant la vie et accusant la mort d'angles où nous aurions pu mourir. Isabelle avait renoncé au grand amour que je lui inspirais et savourait ce désir mais dans l'instant de la jouissance toujours elle pleurait, se souvenant que je ne l'aimais pas, que je l'abandonnerais toujours.

à suivre

Crédits photos : Nariel Pelin / Stephen Gale

votre commentaire

votre commentaire

-

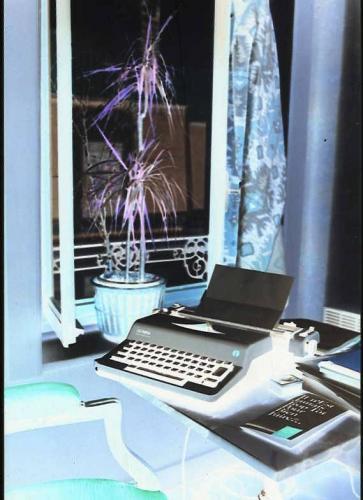

Un soir, je lisais, je fumais, je débouchais une bouteille, je buvais du vin rouge, je cherchais mon paquet de cigarettes, je pissais, j'ouvrais une fenêtre, la refermais, j'écrivais une note en marge d'un livre ancien, puis je traînais autour du téléphone. J'appelai Isabelle de très loin. Elle était là-bas, chaude, oublieuse de mon ingratitude, coupable de son trop grand amour qui la dévorait parce que j'avais peur qu'il me dévorât. Nous hésitions à fixer un rendez-vous. N'avais-je pas décroché le téléphone pour rompre l'ennui ? Elle admit qu'elle s'enlisait dans cet amour absurde mais elle en riait et elle revenait. Succombant. Elle jouait au désordre -c'était ainsi qu'elle qualifiait nos rencontres. Nous avions pris l'habitude -l'habitude ?- de nous retrouver chez moi. Elle entrait gênée, ne sachant plus qu'elles étaient mes intentions. Le salon l'émerveillait. C'était elle qui avait parlé de Venise en le découvrant. Je n'y avais jamais pensé auparavant.

à suivre

photo : Modimo

http://modimo.canalblog.com/ votre commentaire

votre commentaire

-

Au cours de l'automne, cette scène se reproduisit plusieurs fois. Isabelle arrivait, émue, grave, tremblante. Je la désirais farouchement : mon corps la désirait, mais ni ma tête, ni mon coeur. J'étais le roi de la lune comme dans le conte : la tête détachée du corps. Elle parlait. Je l'écoutais à peine. Je savais qu'elle m'aimait et venait pour cette raison. Mais je m'en fichais et je roulais sur son corps sans l'aimer, en la désirant seulement, ne sachant pas que ce désir naissait, si puissant, de son amour à elle. Il puisait ses racines dans l'amour, non partagé, désespéré, qu'elle me vouait. « Est-il possible, pour un être humain, d'éprouver un plaisir qui ne soit en rien partagé ? » se demande le poète. A peine une demi-heure s'était écoulée, je la rejetais. Comment ne devenait-elle pas folle ? Comment ne me giflait-elle pas pour ma goujaterie ? Comment ne me haïssait-elle pas pour mon ingratitude ? J'agissais en salaud. Je ne l'aimais pas, me disais-je et pour me disculper je lui disais: « L'amour ne se commande pas. » Je la laissais partir. Silence pendant plusieurs jours.

Au cours de l'automne, cette scène se reproduisit plusieurs fois. Isabelle arrivait, émue, grave, tremblante. Je la désirais farouchement : mon corps la désirait, mais ni ma tête, ni mon coeur. J'étais le roi de la lune comme dans le conte : la tête détachée du corps. Elle parlait. Je l'écoutais à peine. Je savais qu'elle m'aimait et venait pour cette raison. Mais je m'en fichais et je roulais sur son corps sans l'aimer, en la désirant seulement, ne sachant pas que ce désir naissait, si puissant, de son amour à elle. Il puisait ses racines dans l'amour, non partagé, désespéré, qu'elle me vouait. « Est-il possible, pour un être humain, d'éprouver un plaisir qui ne soit en rien partagé ? » se demande le poète. A peine une demi-heure s'était écoulée, je la rejetais. Comment ne devenait-elle pas folle ? Comment ne me giflait-elle pas pour ma goujaterie ? Comment ne me haïssait-elle pas pour mon ingratitude ? J'agissais en salaud. Je ne l'aimais pas, me disais-je et pour me disculper je lui disais: « L'amour ne se commande pas. » Je la laissais partir. Silence pendant plusieurs jours.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>à suivre

</o:p><o:p>Photo : Modimo

</o:p><o:p>http://modimo.canalblog.com/</o:p> votre commentaire

votre commentaire

-

Nuits blanches

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot